3.邪党の文化人を利用して悪党を賛美する

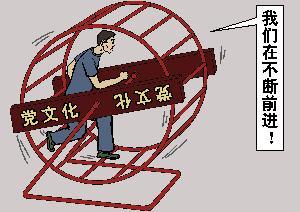

『九評』の一で指摘しているように、「あらゆる共産党でない政権の社会では、それがいかに専制かつ封建的であっても、それぞれの社会には自発的な組織や自主的な成分があるものだ。……共産党政権の中では、あらゆるそれら自発的な組織と自主的な成分は徹底的に排除され、これにとって替わられるものは上から下へのトップダウン式の集権構造のみである」。共産党の極端に厳格な社会統制が招いた結果の一つが、独立した 「知識分子階層」 の消滅である。中共は一部の「知識分子」を肉体上で消滅させただけでなく、他の人を各種各様の「単位」の中に押し込めた。「単位」は実際、中共が人民を全方位的に管理統制するための基本的な組織形式である。「知識分子」は政権の統制を受けない生計方式と自由な言論空間を失ったため、中共の太鼓もちになるしかなく、強大な圧力の下、窮地に追い込まれた中で、彼らの大部分は自己のもつ専門知識を利用して、あらゆる角度から、各種方法を用いて邪党を宣揚することによって、その命と糊口を保つしかなかった。中国社会には元から「師を尊び、道を重んじる」伝統があり、中共政権は文化人に対する民衆の信任と尊敬を利用し、文化人の著作と言論を通して間接的に党文化を注入し、中国人の善悪の基準を改変した。偽「知識分子」の階層を立ち上げて維持することにより、中共は政権に対する批判談義と世論から逃れ、また別の面では随時勝手に「科研成果」や「社会世論」に似たものを偽造して、邪党の統治を弁護するのである。

中共が文化人を取り込む主な方法は以下の通り。直接彼らを入党させ政権の片棒を担がせる(政府、全国人民代表大会、全国政協会議)。例えば郭沫若はかつて中共の国務院副総理であったし、歴史学者の呉晗はかつて北京市政協の副主席であり北京市の副市長でもあった。彼らを民主党派内に配置し、また科学院(社会科学院)、大学あるいは歴史資料館等の機構に配置し、また作家協会、劇作家協会、文聯などのような部門に配置した。文革中に妻子とともに自殺した翻訳家の傅雷は、中共の政権誕生以降にあって極めて数少ない、どの単位にも属さないフリーランスの一人であった。

意識形態を都合よく掌握するために、中共は50年代に高等学校以上の学科調整を行い、多くの大学の哲学体系を一つに合併した。政治学、社会学、心理学、人類学等は、資産階級の学科だとして徹底的に消滅させられたが、80年代になりやっと徐々に回復してきた。中央から地方の党の幹部学校、社会科学院、大学院に至るまで、その機構は膨大で、人員が多く、彼らは「科学研究」の名目で、手を変え、品を変えて中共の替わりにその合法性を論証した。

組織による取り込み、思想改造、暴力による恐喝、利益誘導、逆行淘汰(「反右派運動」では百万人の果敢にモノを言う知識分子を追放した)などのプロセスを経ることによって、中共はあらゆる「知識分子」をその手に掌握した。少数の正直で意識の覚醒した人たちであっても、せいぜい怒りこそ覚えるものの、あえて口を開かず、肝の小さい脆弱な輩は風向きに流され、媚びへつらい自ら長いものに巻かれるようになり、邪党の牙と翼になってしまった。

中共は哲学界、史学界、文学界、科学界、宗教界の内部に主要な代理人と太鼓もちを養成した。これらの人たちは通常はその役に成りすまし、文章や著作を一篇一篇並べでは、「マルクス主義は本当の科学」「社会発展の五段階は普遍の真理」「自然科学には階級性がある」「宗教は真理、社会主義もまた真理」を論証し、党文化の基本的な理論武装を充実させている。運動の潮流が来ると、これらの人たちは水を得た魚のようになり、いざ鎌倉とばかりに党に向かって忠誠を示し、虚偽と欺瞞をもって悪党を宣揚し、都合のいいところだけを切りとったり、ロジックの迷路を用いたりして、中共の敵を全力で打ち負かし、自らの人格を売って党に余剰の残飯まで請求するのである。文化大革命中の梁効(北京大学と清華大学の学者からなる執筆班)、89民主化運動以降の何新、法輪功を弾圧した何祚庥、于光遠、潘家錚などは、みなこの類に属する。

邪党の文化人の代表には、前には郭沫若、後には何祚庥があった。

中共によって「文化の旗手」としてもてはやされた郭沫若は、カメレオンよりもっとよく変化したものだ。中共が彼に検討を命じれば彼は検討し、彼に武訓の批判を命じれば、彼は誰よりも進んで胡适、胡风を批判し、歴史上の人物の再評価を命じれば、彼は歴史上の人物を再評価した。しかし原則や立場が絶えず変化する中共に、郭沫若さえも無力さを感じた。文革初期、郭沫若は風向きの変化を嗅ぎ取って、すぐに検討を始め、言った。「今日の基準に基づいて言えば、私が以前に書いたものは、厳格に言えば、概して全部捨てるべきもので、一点の価値もないものである。主要な原因は何であろうか?それは毛沢東思想をよく学んでいなかったためであり、毛沢東思想で理論武装していなかったためである」。

「政治院士」の何祚庥は、文革中に毛沢東と共産党に取り入って媚びるため、「毛子」と「無子」の概念を提出し、2001年にはまた「量子力学の規律は江沢民の三つの代表精神に符号する」とした。このような科学者のごろつきは、中共が法輪功を打撃するうえでの主要な「理論の源」となった。

正しい信仰、真理、人類の正統な道徳体系は、安定して変わらないという特性をもっている。世俗の権力によって踊らされる道徳は根本的に道徳とはいえないものであり、たえず時の流れにより変わる真理はとても真理と呼ばれる資格がないものであり、絶えず変わるような類の信念は根本的に信念ではないものだ。邪党の文化人の朝礼改暮、ああやろうと思えば翻ってこうやるというやり方は、人々に残存している人間性と美徳への最後のわずかな信心までをも破壊し尽し、人々が道徳規則を投げ捨てるよう吹聴し、中共の好悪を好悪とし、中共政権の残存と維持を第一義と為すものである。

本書の第1、2章ではすでに、学術界、宗教界、科学界の党の文化人が何をしたかを相当暴露したが、本章では文学領域の邪党の文化人がどのようにして悪党を賛美し、中国人の善悪基準を改変したかを解剖分析する。

広義の文学には、各種の文献と著述、さらに狭義の文学作品が含まれる。言語は人類の文化系統において非常に重要性をもっているため、各正統の伝統文化は言語と言語の芸術としての文学をかねてから重視してきた。

中国文化は一種の半神文化である。古人が信じていたことに、文章の源は気高い天道から来るというものがあり、このため「文以て道を裁す」と言った。文学は道徳を高め、性情を涵養することができるので、このため「辞を修めて、その誠を立てる」「詩人は持つなり、人の情志を持つ」と言った。歴代の文人・墨客は、文学創作を「経国の大業、不朽の盛事」とみなし、誠敬の心持と態度でもって重んじ、大量の優秀な文学作品を創作したが、それらは彼らの静謐で高尚な内心世界を反映したものであった。

中共は、人の思想を操る邪教として、古今一切の政権よりもイデオロギーを重視した。中共の邪霊が侵入してから、不幸にも文学は、中共が党文化を製造し、党文化を注入するための恥ずべき道具となった。中共に頭をさげその命を聞く品行の悪い文化人は素早く出世し、自己の人格的尊厳を失いたくない作家や詩人はよしんば迫害を免れることはあっても、その作品を発表する機会を剥奪され、社会の片隅で亡くなっていくしかなかった。

共産党の文芸思想は、マルクス・エンゲルスにその端を発し、レーニンがそれを受け、毛沢東がそれを達成した。毛沢東が「延安文芸座談会上の談話」で公開宣言しているように、共産党は「文芸を全体革命機構の一つの組成成分にし、人民を団結させ、人民を教育し、敵を打撃し、敵を消滅させる有力な武器とする」ものである。この段の殺気溢れる談話は、中共が文化人を利用して党文化を打ち立てる先がけとなり、中国人の精神世界をコントロールする序幕となった。これより「政治基準が第一、文学基準は第二」、「文学は階級闘争に服する」、「全党をあげて文芸をなし、全民で行う」、「主題先行」などなど、それらが中共御用作家たちの創作上の指導原則になった。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。