腹部の張りや消化不良、胃酸の逆流といった胃腸の不調に悩む人は多く、夜間になると眠りにくくなることがあります。台湾の辛中医診所の院長・辛重毅氏は、新唐人テレビの健康番組『健康1+1』で、中医学の全体的な治療アプローチにより、睡眠と胃腸の両方の問題を同時に改善できると述べています。

30代の男性患者は、胸の痛みが前胸部から背中にかけて広がり、その痛みは横隔膜付近にまで及んでいました。患者は胸部外科や神経科、精神科などを受診し、鎮痛薬も試しましたが効果はなく、夜は1〜2時間で目が覚めてしまう状態が2〜3年も続いていました。辛氏は、この胸痛の原因が胸部そのものではなく、胃の痛みが胃の上部にある横隔膜を引っ張っていたことにあるとわかりました。

診察で脈を確認すると、両手の関脈(手首中央部の脈診部位)に非常に緊張した細い脈が見られ、これは肝経の気の流れが悪く、情緒の緊張や消化不良があることを示していました。辛氏はまず、筋膜針療法によって腹部と背部の緊張を緩和し、患者の痛みはその場で7〜8割改善。その後、肝の気を整え脾胃を調整する漢方薬を処方し、2〜3カ月後には症状が8〜9割改善し、睡眠の質も大きく向上。現在では、時折胃の調子を良くするために漢方を服用するのみとなっています。

辛氏は、「中医学は全人的な医学であり、胃腸の問題は胃腸科、精神的な問題は精神科と分けて治療するだけでは、うまくいかないことがある」と語ります。

また、睡眠障害と胃腸の不調は同時に起こりやすく、悪循環を引き起こすことがよくあります。現代医学の研究でも、腸と脳をつなぐ「腸脳軸」に注目が集まっており、大腸の善玉菌が神経伝達物質を生成して脳に影響を与えるなど、腸と脳の間には双方向の神経的なやりとりがあることがわかっています。

中医学では、脾と胃は一体のものとされ、消化システムを担っています。脾胃の機能が正常であれば、食物を気血に変えて体にエネルギーと栄養を供給します。脾胃の機能が低下すると、疲れやすくなり、精神的にも不安定になります。疲れていれば眠れると思いがちですが、実際には気血が不足して脳の機能が低下し、かえって眠れなくなるのです。さらに、脾胃には体内の水分代謝を調整する働きがあり、これが弱ると水分が体に滞り、水腫や口の渇きといった症状が夜間に出て、睡眠を妨げる原因になります。

睡眠と胃腸の問題を併せ持つ患者によく見られる症状には、腹部の張りや痛み、消化不良、胃酸逆流、吐き気、胸やけ、げっぷ、食欲不振、便秘、下痢、口の渇きなどがあります。中には、「夜中に口が渇いて目が覚めて水を飲み、またトイレに行きたくなって起きてしまう」といった悪循環に陥り、不眠や夜中の覚醒に悩まされる人もいます。

睡眠を妨げるいくつかの胃腸疾患

以下のような胃腸の不調が原因で、よく眠れないケースがよく見られます。

1. 胃食道逆流(GERD):これは最もよく見られる問題です。日中は何ともないが、横になると激しく咳が出て、眠っていても咳で目が覚めてしまう患者もいます。こうした場合は、就寝時に枕を少し高くし、左側を下にして横向きに寝ることで、咳の症状を軽減することができます。

2. 胃または十二指腸潰瘍:胃潰瘍のある人は、夜間に強い胃の痛みを感じることがあります。食後に痛みが出る場合は胃潰瘍、空腹時に痛む場合は十二指腸潰瘍の可能性があります。また、深夜に腹痛が起きるが通常の胃痛とは異なる場合は、胆のうの問題が関係していることもあります。

3. 過敏性腸症候群(IBS):睡眠リズムが乱れている人は過敏性腸症候群になりやすく、睡眠が不規則になりがちです。これにより悪循環が生じ、症状と不眠が互いに影響し合うことになります。

4. 炎症性腸疾患(IBD):たとえばクローン病などでは、睡眠の質が悪化すると症状が悪化し、また、夜間の腹痛や下痢が睡眠の妨げになることもあります。

ツボ押しで胃腸を整え、ぐっすり眠れる体へ

辛重毅氏によると、以下のツボを日常的にマッサージすることで、胃腸を守りつつ睡眠の質も高めることができるといいます。

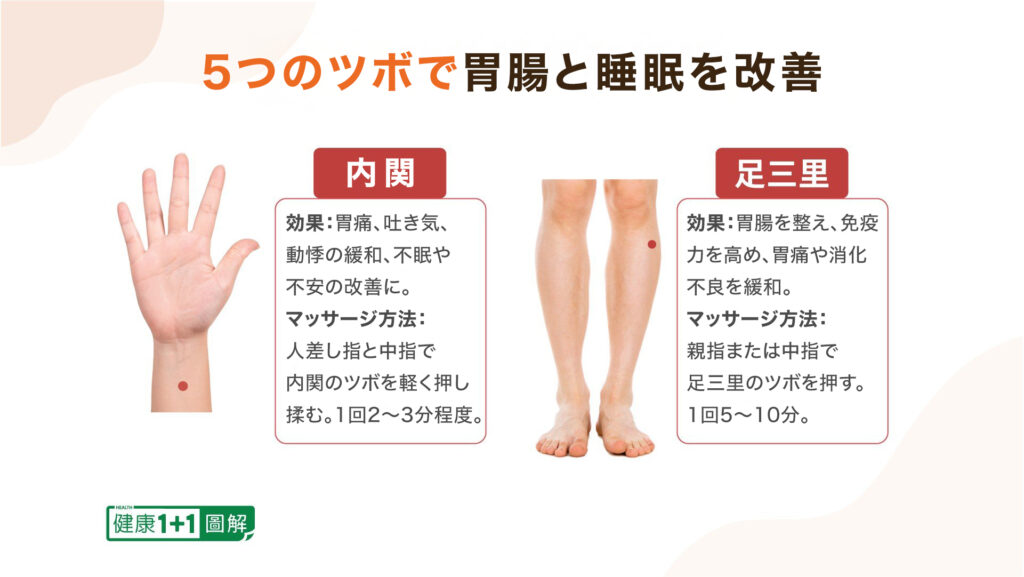

内関(ないかん):手のひら側の手首のシワから指3本分(人差し指、中指、薬指をそろえた幅)上がった位置で、腕の中央にある2本の筋の間にあります。人差し指と中指で軽く押しもむようにして、1回につき数十回、または2〜3分ほど刺激します。胃の痛み、吐き気、動悸、めまいなどの症状を和らげる効果があります。

足三里(あしさんり):膝のお皿の下から指4本分下がった、すねの外側にあるツボです。手で押すのは力が入りにくいため、かかとの内外で交互に軽く蹴り合うように刺激するとよいでしょう。1回5〜10分程度が目安です。脾胃を強め、免疫力を高め、胃の痛みや消化不良をやわらげる作用があります。

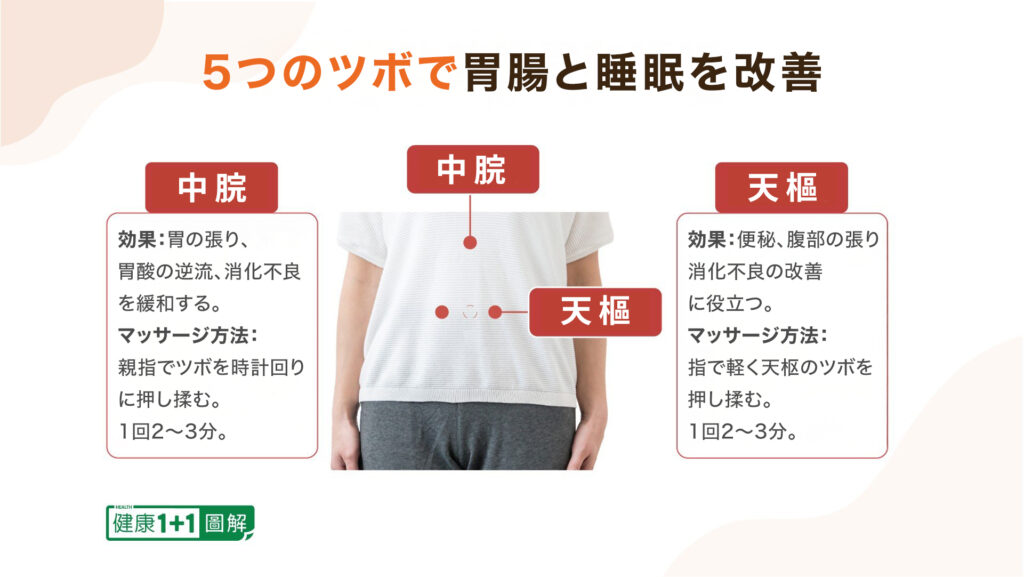

天枢(てんすう):へその左右それぞれ指3本分離れた場所、ちょうど第3指の位置にあります。1回2〜3分ほど押しもむことで、腸胃の働きを整え、消化を促進し、腹部の張りや便秘の改善に役立ちます。

中脘(ちゅうかん):へそから指5本分上にあるツボです。1回2〜3分程度のマッサージで、胃の張り、胃酸の逆流、消化不良の緩和に効果があります。

太衝(たいしょう):足の甲の親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみにあります。1回2〜3分ほど押しもむことで、肝の気を巡らせ、ストレスや不安を和らげ、胃のけいれんや過敏性腸症候群の改善が期待されます。

ツボは、人体のエネルギーが通る経路(経絡)上にあり、特定の治療効果を持つポイントです。研究によれば、下痢型の過敏性腸症候群の患者に対し、鍼や電気鍼などでツボを刺激すると、神経内分泌機能の調整に加え、精神状態と胃腸の症状の双方を改善する効果があることが分かっています。

就寝前の「3・2・1」で胃腸と睡眠を整える

辛重毅氏は、胃腸の不調による睡眠障害を改善するには、食事と生活リズムの見直しが重要だとし、「就寝前の3・2・1ルール」を提案しています。

就寝3時間前は食事を避ける:特に夕食での食べ過ぎは避け、胃腸に負担をかけないようにしましょう。消化に時間がかかると、睡眠の質が下がる原因になります。

就寝2時間前は電子機器を使わない:スマートフォンやパソコンなどが発するブルーライトは、脳を刺激して眠りを妨げる要因になります。

就寝1時間前は水分を控える:夜中に何度もトイレに起きるのを防ぐためです。どうしても喉が渇いた場合は、うがいで代用するのがおすすめです。

また、食事面では、山芋やハトムギ、ナツメなど、脾(消化機能)を助ける食材を積極的に摂ると良いとされています。逆に、辛いもの、脂っこいもの、冷たいもの、生ものなど刺激の強い食べ物は避けましょう。特に胃食道逆流のある方は、食事中にスープなどの水分を一緒にとりすぎないようにすると、食べ物が胃に長くとどまるのを防げます。

(翻訳編集 華山律)

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。