季節の変わり目には、インフルエンザウイルスなどの病原体が活発になり、免疫力はこれに対抗するための重要な防衛線となります。強い免疫システムは、感染のリスクを減らすだけでなく、重症化を抑えることもできます。アメリカ在住の中医師であり、宮廷御医の第二世代を継ぐジェシー・ホアン氏が、新唐人テレビの健康番組『健康1+1』に出演し、簡単にできるマッサージ法とお茶の活用によって、身体の免疫機能を強化する方法について解説しています。これにより、体をより強固な「防御ネット」で守ることができると語っています。

中医学による免疫力向上法

ホアン氏によれば、中医学では体内のバランスを重視し、気血の循環を整え、内臓の機能を調節することで、自然な防御力、すなわち免疫力を高めると考えられています。中医学では、経絡は人体のエネルギーが流れる通路であり、気と血を全身に運ぶ役割を果たします。気は生命を支えるエネルギー、血は体内の栄養源とされ、このバランスが崩れたり不足すると病気が起こるとされています。

中医学では、「陽気」は体の生命力の象徴とされ、「陽気が虚すれば百病が生じる」と言われます。陽気が不足すると、風邪をひきやすくなったり、倦怠感、体力低下、免疫力の低下といった症状が出やすくなります。

ホアン氏は、陽気を高め、免疫力を強化するために以下の方法を勧めています。

1. 背中のマッサージと「捏脊(ねつせき)」法

ホアン氏が特に推奨するのは「捏脊」と呼ばれる背中のマッサージです。これは陽気を高めるのに非常に効果的です。

子ども向けには、背骨の両側の皮膚をつまみ上げながら、尾てい骨から首まで上方向に押し上げていき、これを3回繰り返します。正確な手法が難しい場合は、手で背中を温めるようにさすっても免疫力を高める効果があります。風邪や発熱時にもこの方法で陽気を刺激すれば、回復を早める助けになります。

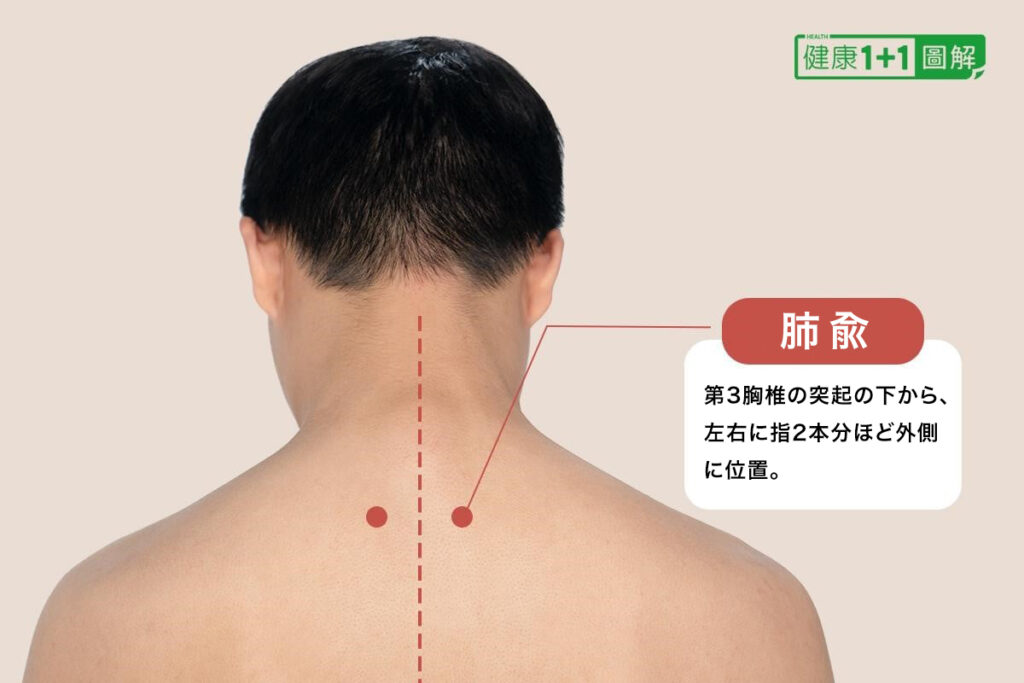

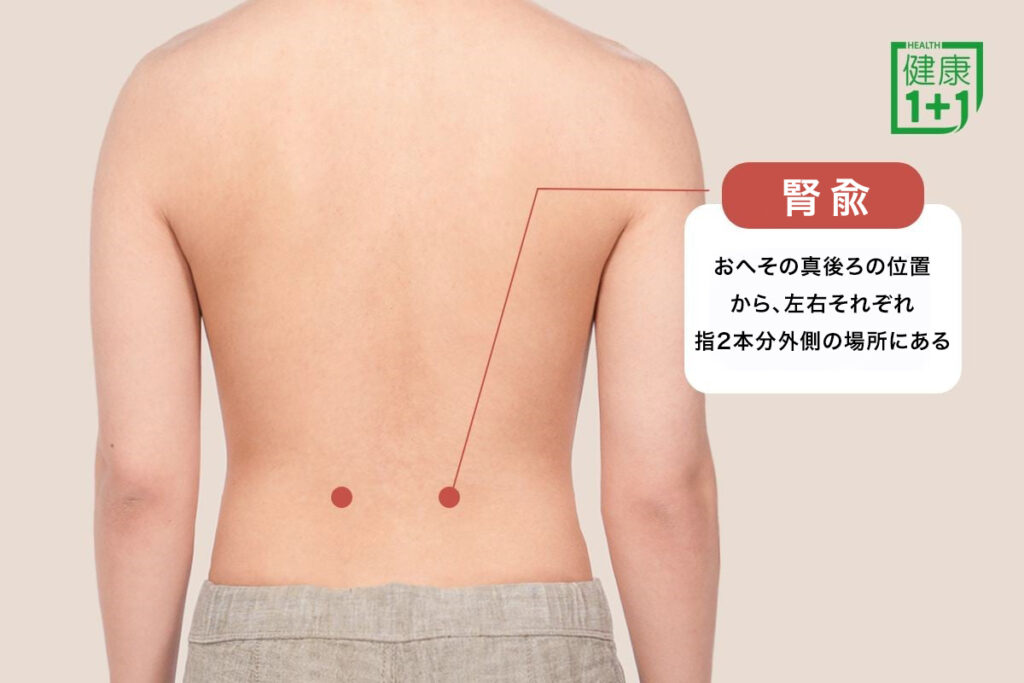

大人向けには、「大椎(だいつい)」、「肺兪(はいゆ)」、「腎兪(じんゆ)」といった背中のツボを手で揉んで刺激します。これにより局所の血流が促進され、肺気や腎気が整い、肺と腎の働きが強まり、全体的な免疫力が高まります。

中医学では、内臓と体の各部位は経絡を通じてつながっていると考えられており、ツボを針やマッサージで刺激することで、特定の内臓の病気にもアプローチできます。研究によれば、鍼灸は免疫機能の調整や、抗炎症・抗感染作用のサポートにも効果があるとされています。

ホアン氏は、すでに風邪をひいてしまった場合は、症状に応じて対処法を変えるよう提案しています。

寒気、背中の冷えなどの風寒タイプの風邪には、背中を温めるように擦ると症状の緩和が早まります。

発熱、喉の痛み、空咳などの風熱タイプの風邪には、刮痧(かっさ)が効果的です。削り板、くし、または清潔な硬貨を用い、オイルを塗って背中をこすることで、熱を放出し、回復を促します。赤い斑点(痧)が出て、背中が冷たくなれば、熱が抜けた証拠です。

ただし、ホアン氏は「刮痧は治療として行うべきで、日常的な健康維持法として頻繁に行うことは勧められない」と強調しています。

2. お灸

ホアン氏によると、お灸(もぐさを使った温熱療法)は、陽気を高め、病気に対する抵抗力を強化するのに役立ちます。ただし、これは「陽虚・寒湿体質」の人に適しています。こうした体質の人は、寒がりで、首、背中、下腹部が冷えやすいのが特徴です。寒気を感じたり、体が冷えているときには、「大椎(だいつい)」、「腎兪(じんゆ)」などのツボにお灸を行うと効果的です。胃や腹部に冷えを感じる場合は、上腹部にお灸箱(お灸専用の温熱器具)を使って温めるのがおすすめです。

ただし、ホアン氏は次のように注意を促しています。お灸は「陽熱体質」の人には不向きです。こうした人は、もともと暑がりで、のぼせやすく、喉の渇きや手足のほてりが出やすい傾向があります。そうした体質の人がお灸を行うと、これらの症状が悪化する恐れがあります。

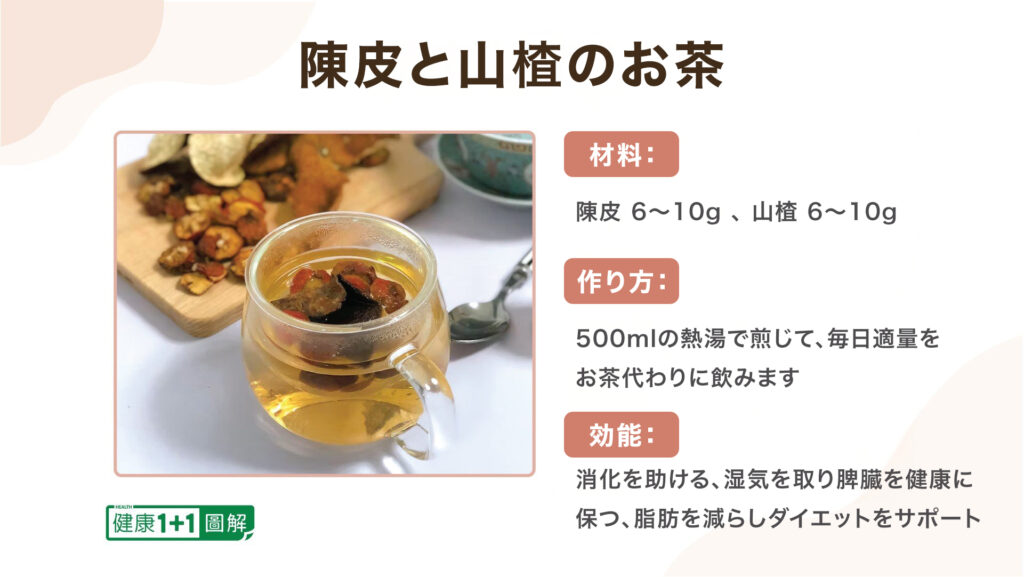

3. 陳皮と山楂(サンザシ)のお茶

体格がふくよかで痰が多く、血中脂質が高い人は、できるだけ油っこい食事や甘いものを控え、あっさりとした食事を心がけることが大切です。ホアン氏は、こうした人に「陳皮山楂茶(ちんぴさんざしちゃ)」を勧めています。このお茶は、脂質の低下、ダイエットの補助、消化促進、脾胃(消化機能)の強化を助け、結果として免疫力の向上にもつながります。

作り方:

陳皮(乾燥したミカンの皮)6〜10g、山楂(さんざし)6〜10gを500mlの熱湯で抽出して、お茶として毎日飲むだけです。

4. 漢方薬「玉屏風散」

ホアン氏は、風に当たると体調を崩しやすい、汗をかきやすい、疲れやすいといった体質の人には、「玉屏風散(ぎょくへいふうさん)」の服用をすすめています。これは免疫力を高め、病気への抵抗力をつけるための漢方薬です。

玉屏風散は、黄耆(おうぎ)、白朮(びゃくじゅつ)、防風(ぼうふう)の3種の生薬を等量で配合します。たとえば、それぞれ30グラムずつを粉末にして計90グラムを用意し、1回の服用量は9グラムとします。黄耆は、肺気と脾気を補う作用があり、白朮は、脾を健やかにし、気を補います。防風は、発汗を促し、風邪を追い払う働きがあります。この3種を組み合わせることで、体の防衛機能が高まり、風邪の予防に効果が期待できます。

研究によると、黄耆に含まれる「黄耆多糖」は、免疫機能を高め、肺胞の損傷を軽減し、腸内環境の乱れも改善する働きがあることが確認されています。

ただしホアン氏は、「漢方薬や生薬を健康維持に用いる際は、必ず中医師に相談してから始めること」を強調しています。

5. 日光浴をする

ホアン氏は、免疫力を高めるためには「太陽を浴びること」も大切だと語ります。最適な時間帯は、午前11時から午後1時ごろまで。この時間帯は陽気が最も強く、体内の陽気を引き上げる効果が期待できます。また、現代医学の観点からも、日光を浴びることでセロトニンとメラトニンのバランスが整い、睡眠の質や気分の安定にもつながるとされています。これらはすべて、免疫力を支える重要な要素です。

免疫力を損なう行動に注意

ホアン氏は、「免疫力を高めるには、日常生活の中で免疫機能を低下させる行動を避けることが大切です」と述べ、以下のようなポイントに注意するよう呼びかけています。

・運動不足

運動不足は気血の巡りを滞らせ、免疫機能の低下を招きます。長時間屋内にこもり、屋外活動が少なくなると、日光を浴びる機会も減り、それがビタミンD不足を引き起こして、さらに免疫力を下げることにつながります。

・長期間の夜更かし

深夜まで起きている生活が続くと、特に「子の刻(午後11時~午前1時)」を過ぎても眠らない場合、体の陽気を損ない、体内の正常な働きが乱れやすくなります。

・不適切な食生活

現代の食生活では、甘い物や揚げ物、超加工食品を過剰に摂取しがちです。これらは脾胃(消化器)の機能を乱し、肥満を招くだけでなく、免疫力にも悪影響を与えます。

・うつ状態や不眠

長期間にわたる不安や抑うつ、不眠は「肝気鬱結(かんきうっけつ)」、つまり肝のエネルギーが滞る状態を引き起こし、気血の巡りが悪くなります。その結果、免疫力が損なわれます。実際、多くの人が「疲れがたまっているときやストレスが強いときに風邪をひきやすくなる」と感じているように、精神状態と免疫機能は密接に関係しています。

なお、本文中に登場した漢方薬や生薬の一部は聞きなれないかもしれませんが、多くは健康食品店やアジア系の食材店で入手可能です。ただし、体質や症状は人によって異なるため、具体的な使用にあたっては専門の医師に相談することをおすすめします。

(翻訳編集 立花律)

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。