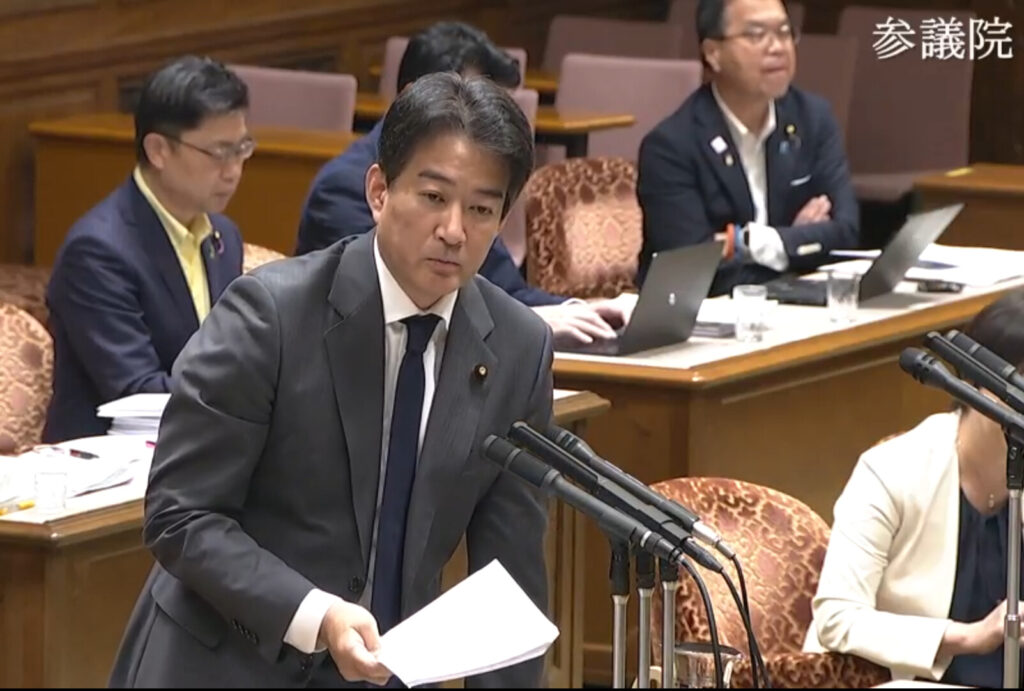

日本維新の会の柳ケ瀬裕文議員が26日の参議院決算委員会で、国内に設置されている中国製太陽光パネルに不審な通信設備が搭載されている問題について追及し「徹底した調査が必要」と政府に求めた。

柳ケ瀬議員は、「アメリカ国土安全保障委員会のオーガストフルーガー議員が『通信ハッキングであろうと太陽光システムの遠隔操作だろうと、中国共産党は、我々のインフラを狙う手段を選ばない』とロイターに語ったが、これは全く正しい認識だと思う」と述べた。

「中国は太陽光パネルにおいて、全製造過程で世界シェア80%。我が国の太陽光パネルに関しても同様の懸念があるのではないか?」とアメリカの事例を引用し、日本の現況について質問した。

武藤容治経済産業相は「有志国との問題意識を共有しながら、関係団体から情報収集を行いながら、事実関係の確認を進めている」と述べた。「現時点では、関係団体からは不審な通信機器が搭載されている事例は報告されていない」としながらも、仮に事実が確認されれば、保安上の対応を求めると語った。

また、柳ケ瀬裕文議員は「再生可能エネルギー供給事業者のうち、どれくらいが中国の資本や人的リソースによるものなのか?」と尋ねた。

資源エネルギー庁の伊藤禎則・省エネルギー・新エネルギー部長は「電力の安定供給を含む国の安全等の観点から外国投資家による発電事業の投資等にあたっては外為法による事前届出が義務付けられている」と前置きしたうえで、2022~24年度に外為法に基づき再エネを含む発電事業への投資として、事前の届け出があったものは全部で1139件であるとし「そのうち外国投資家の国籍や中国のものは34件存在する」と答えた。

これについて、小規模な事業や迂回的な投資は外為法の網をすり抜け得るため、柳ケ瀬議員は「外為法に届け出をしなくていいところで爆発的に増えているのではないかと懸念を持っている」と追及。

資源エネルギー庁は、「関連する法令順守を前提に外国企業も含めて自由な参入が認められている」と述べ、「そのこと自体で電力の安定供給に支障が生じる事態は現時点では発生していないと認識している。ご指摘のような調査は行っていない」と答えた。武藤経産相も「今の電力事情が大丈夫かということだが、注意しながら、認証制度も新しく検討を進めながら、しっかりとしたエネルギーの供給確保に努めてまいりたい」と述べるにとどめた。

これに対し、柳ケ瀬議員は「非常に残念な答弁だ。全く危機意識ない」と指摘。「これだけ太陽光パネルに中国製の不審な通信機器が搭載されているみたいなことが報道されており、各国は警戒している。ちゃんと抑止・予防するということは当然必要なことであって、調査してほしい」と訴えた。

柳ヶ瀬議員は通信機器のバックドアなどのサイバーセキュリティ上のリスクに焦点を当てた質問なのに対し、政府側は投資や所有構造の問題を中心に答弁しており、両者の注意点に若干のずれがあった。

浸透する中国製技術に各国も焦り

ロイター通信が関係者の話として報じたところによると、アメリカのエネルギー当局は、中国製の再生エネルギー機器が電力網の安全性に与えるリスクを改めて調査している。一部の中国製太陽光インバーターや蓄電池に、許可されていない通信部品が含まれていることは判明しており、電力網の安定性や安全性に影響を及ぼす可能性がある。

ヨーロッパでは、200ギガワットを超える太陽光発電容量が中国製インバーターに依存しており、これは原子力発電所200基分に相当する規模である。こうした現状に対し、ヨーロッパの専門家からは「もし大量の機器が一斉に遠隔操作されれば、ヨーロッパ全体の電力網に深刻な影響を与えかねない」との懸念を示している。

ドイツの太陽光発電企業「1Komma5°(ワンコマファイブ)」は、こうした安全保障上の懸念を理由に、ファーウェイ製インバーターの使用を全面的に中止する措置を取った。

イギリス政府も現在、国内エネルギーシステムにおける中国製技術の使用状況について包括的な調査を進めており、その結果は数か月以内に公表する予定である。

オーストラリアでも、既に約400万世帯が太陽光パネルを屋根に設置しており、そのうち90%以上が中国製である。インバーターもまた、ほとんどが中国製もしくは中国企業によるものである。英紙デイリー・テレグラフによると、オーストラリア戦略分析センター(SAA)のマイケル・シューブリッジ氏は「これは重大な国家安全保障上の問題であり、技術的に徹底した調査が求められる」と指摘している。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。