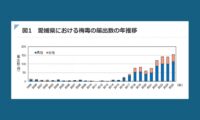

厚生労働省は4日、令和6年(2024年)の人口動態統計(概数)を発表し、2024年の出生数が68万6061人であったことを発表した。前年(2023年)の出生数72万7288人より4万1227人減少し、出生数が初めて70万人を下回った。

また1人の女性が生涯で出産するこどもの数を示す「合計特殊出生率」は1.15を記録し過去最低の値となった(2023年は1.20)。9年連続の減少となる。都道府県別にみると、東京都が0.96と最も低く、次いで宮城県が1.00、北海道が1.01である。最も高いのは沖縄県で1.54、次いで福井県で1.46、鳥取県・島根県・宮崎県で1.43である。

令和6年の婚姻件数は48万5063組で、前年の47万4741組より1万322組増加した。離婚率(人口千対)は1.55で、前年の1.52より上昇した。

出生数減少の根本的な要因として、出産適齢期にある若い世代の人口自体が減少していることや、晩婚化・晩産化による出産の機会の減少、非婚化が進んでいることなどが挙げられる。

政府は近年の出生率の低下を受け、「こども未来戦略」や「こども・子育て支援加速化プラン」などを通じて、経済的支援・働き方改革・教育費軽減・制度拡充など少子化対策を進めている。

2025年度のこども家庭庁の予算は7.3兆円(前年度比1.1兆円増)で、2025年度の国の一般会計予算115兆5415億円の約6.3%を占める。

政府は「2030年代までが少子化傾向を反転できるラストチャンス」と位置づけており、経済的支援・教育費軽減・働き方改革などの少子化対策を進めているが、少子化の進行は予測以上のスピードで進んでいるのが現状だ。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。